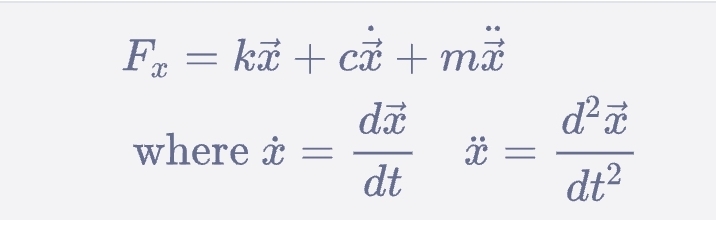

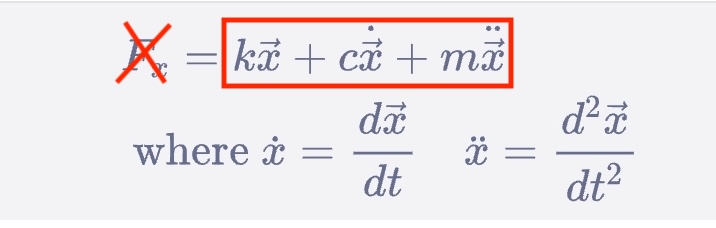

Fx: 沿x方向的力

x: 沿x方向的位移

x頂加一點: 沿x方向的位移速度

x頂加兩點: 沿x方向的位移加速度

k: 物質的剛度

c: 物質的阻尼系數

m: 物質的質量

t: 時間

帶箭咀的字母代表該變數為向量 (帶方向)

沒有帶箭咀的字母代表該變數為標量 (不帶方向)

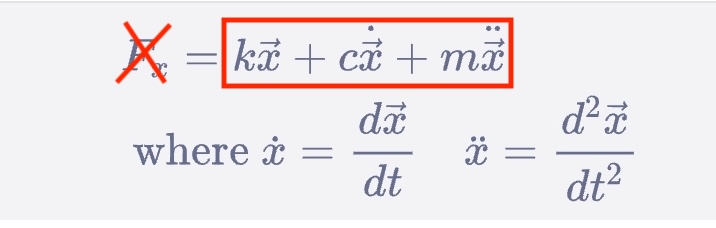

只看公式的右邊:

筆者必須一再重伸,我們只看這條力學公式的右邊,不要理會公式的左邊。

陳中華陳老師常說覺得自己有勁的人,總喜歡使勁。

筆者想大膽提出練習太極拳要先拼棄找力或找勁的想法,要是總以力或勁作為太極拳的拳藝高低的量度標準,那麼我們的思想框架就一直以發出大力大勁為我們拳藝的成就目標。常人都會有理想化自己的練習成績的傾向,所以想自己練了太極拳足夠長的時間,身上必定有太極勁,而且與日俱增,因而趨向認為自己很有勁,最終脫離不了喜歡使勁的困局。

陳老師在一個公開講座上談論 “落地生根”,他說人們一聽見”落地生根”都老幻想著自己的腿怎麼向地下生根,其實真正的”落地生根”只是如實執行拳裏的要求和步驟。

筆者認為,任何時候都應按陳老師的教導,以如實執行拳裏的要求和步驟為先,所以筆者強調只看公式的右邊,當我們只看公式的右邊,我們就會向怎樣實踐動作的長度和位移方向努力,追求打好每個動作,打好了每個動作之後,再研究用幾多時間去完成這個動作,再發展到我們要在什麼時機下做多快的動作。當我們練好動作和時間的掌控,我們想追求的太極勁就會間接結果。

林先生的牛筋故事

有一天上課,林克彤林先生跟我說起古人用什麼物料造弓弦,原來是牛筋。他說我們人力怎樣都拉不斷牛筋,所以牛筋既耐用又可以蓄很大的勁,射出非常有殺傷力的箭。

這個故事給了我一些啟發:

然而,怎樣才能拉動自己的筋,讓自己的筋成為弓弦呢?

拮抗肌

要想拉動我們的筋,我們先要從人體活動的根本著手。

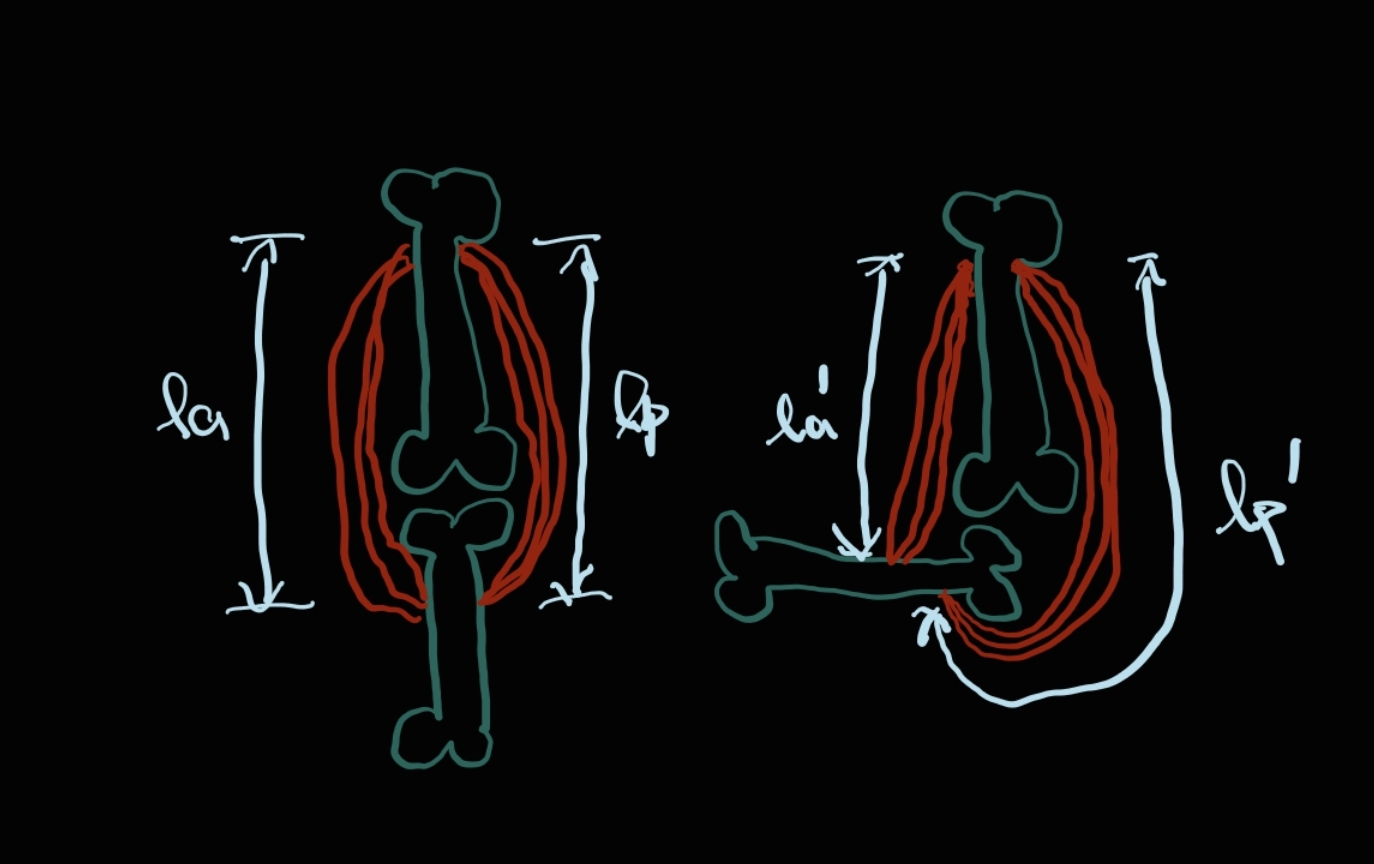

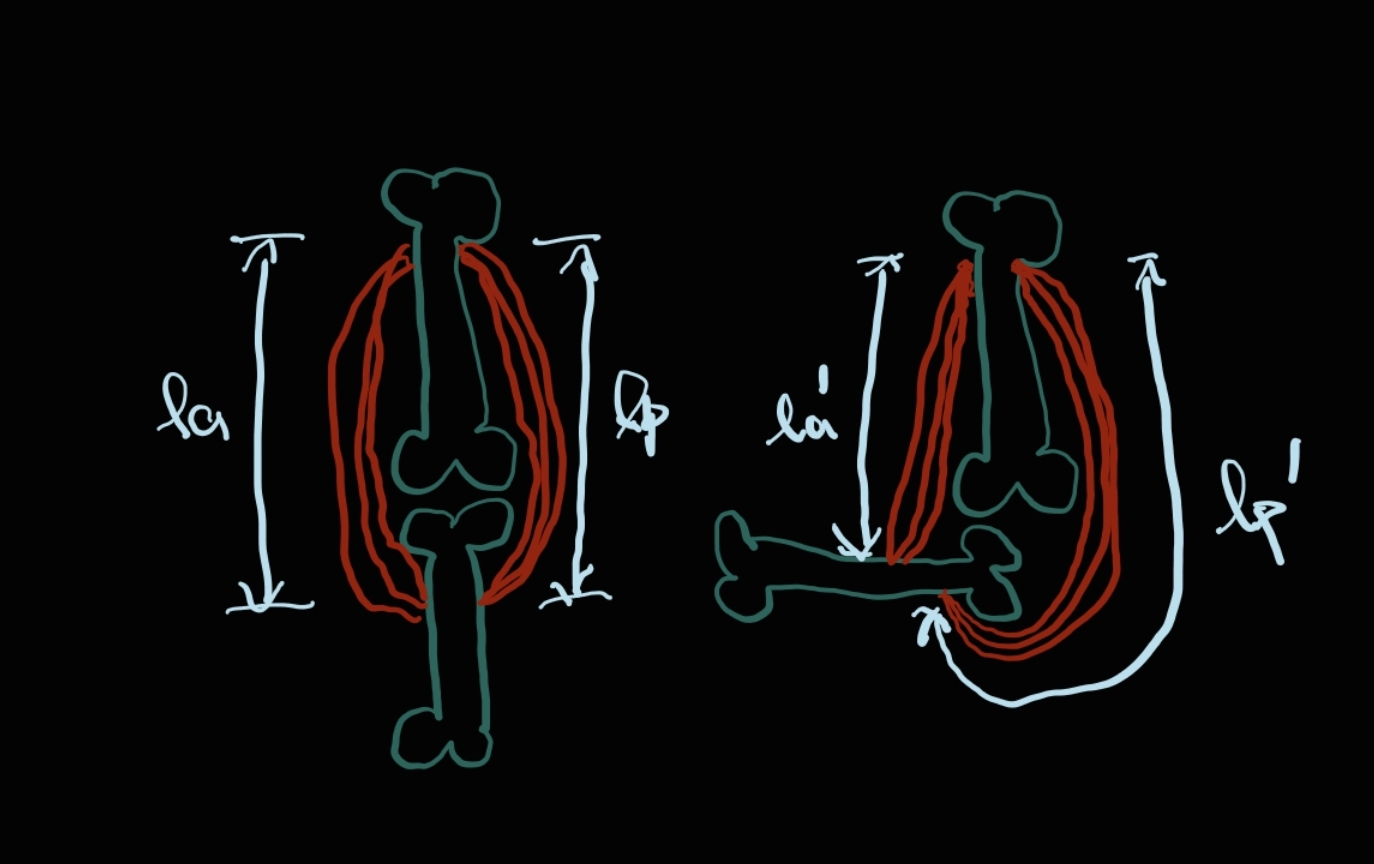

上左圖的兩條骨代表我們處於下垂伸直的上臂和小臂, 二頭肌和三頭肌的長度分別是 la 和 lp, 當我們想如上右圖提起小臂, 我們的二頭肌會作為主動肌主動收縮, 三頭肌作為拮抗肌被作為主動肌的二頭肌拉長。 所以小臂上移後, 肌肉的長度變化關係為 la’ < la 和 lp’ > lp 。

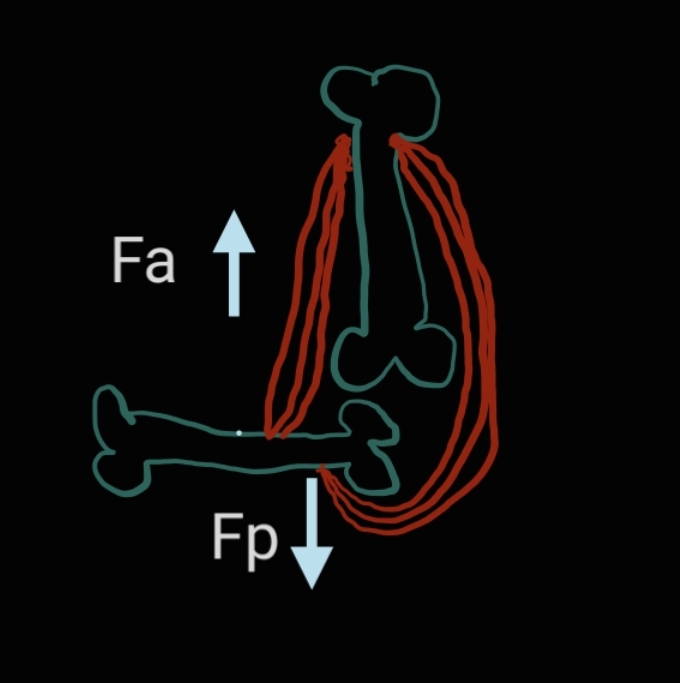

如果我們改以力為觀察基準,觀察主動肌二頭肌所能於小臂骨產生的淨力 Fnet, 該淨力由主動肌二頭肌發的力減以拮抗肌三頭肌發的力而得出, 所以Fnet = Fa – Fp

如果我們想在小臂產生 10N 的力, 我們可以有以下不同的主動肌和拮抗肌的發力大小組合。

Fnet1 = Fa1 – Fp1 = 10N – 0N = 10N

Fnet2 = Fa2 – Fp2 = 20N – 10N = 10N

Fnet3 = Fa3 – Fp3 = 30N – 20N = 10N …

Fnet100 = Fa100 – Fp100 = 1000N – 990N = 10N …

Fnetn = Fan – Fpn = 10N

在這無數的組合中, 若我們想用“最小力”於小臂產生10N 的力, 我們會選 Fnet1, 即拮抗肌完全不使力的組合。

在拮抗肌不主動使力, 即沒有主動收縮的情況下, 達成前面從肌肉以長度為觀察基準得出的 la’ < la 和 lp’ > lp 狀況。

即主動肌的發力,除了產生小臂的動作, 亦同時拉長了拮抗肌,為拮抗肌產生位能。

要知道我們身體的肌肉和筋是密不可分, 能拉長拮抗肌, 就等於拉長了筋。

這裏也解釋了, 我們練拳為什麼不要用力, 只要我們不要用力, 拮抗肌主動發的力趨近0, 我們主動肌和拮抗肌共同發出的總力就是最小的, 亦因此, 我們維持不用力狀態下練拳,沒有什麼反饋感, 也沒有什麼勁感 (可參考前文 “勁無感覺”)。 相反, 我們主動肌和拮抗肌互相鬥力, 如Fnet100, 我們發了總共1990N的力, 而有實質作用的只有10N, 我們主觀感到自己身體相當有勁感, 充滿力量, 但該勁感實際於對方身上令對方感受到的勁感是完全不相符的。

另外, 處於極度緊張高度主動收縮的拮抗肌, 和作為弓弦完全放鬆任由被動拉長的牛筋的物理情況不符, 反而拮抗肌放鬆, 任由主動肌拉長, 更吻合牛筋弓弦的物理情況。 可以推論, 不用力練拳其實就是進入訓練身體成為弓的奇點大門。

公式之兩部分

這一條公式的第3部分是 m * (d^2x/dt^2), 或者更為人熟知的ma, 這一部分主要體現於包含許多跳躍動作和高速走架的 (因此相當多變向變速的運作) 二路的練習。陳老師說過一路是基本功, 二路是專業運動員的程度, 筆者未到專業運動員的程度, 所以省略第3部分的討論。筆者只會集中討論與基本功和一路更有密切關係的第1 和第2 部分。

A) 第1部分kx

A1) 微妙的剛度k

剛度k是描述對一件物件做成每1個單位縮短或伸長所需要的力,比如說,我們要拉長牛筋的弓弦1mm, 需要的力為1N, 比牛筋剛度更高的鋼,相同的1mm伸長就可能需要1000N。(這裏是虚數的比較,並不是實際數字,意在讓讀者更易理解不同物質的剛度相差距離可以很大)

k一般以彈簧或橡筋作例子讓未學過物理的人更容易直觀理解, 但其實k適用於不同物質,生活中日常所見的建築物中包含的石屎和鋼鐵都有各自的剛度k。

人體裏的骨和肌肉都有各自的剛度,骨的剛度遠高於肌肉,但骨和肌肉的剛度不是常數,是可變的,透過不同形式的武術訓練,例如泰拳中腳踢大樹,鐵沙掌雙手插沙等,可以增加骨和肌肉的剛度。

我們若以”不用力”的狀態練習一路 (可參考前文 “勁無感覺”),我們以自身主動肌的肌肉高效率拉伸我們的拮抗肌,透過不斷練習一路,達到全身肌肉剛度的調整,而練拳的時間足夠長,苦功落得夠足,我們的骨的剛度也會隨之而調整。

回到牛筋造的弓弦例子, 牛筋被我們人力拉長 x cm, 牛筋內部就會產生 k 乘以 x 的應力。 而因這內部產生的應力, 牛筋就會儲起 1/2 kx^2 的位能。

按照 位能=1/2 kx^2 這公式, 讀者可能會發現, 除了拉得長或縮得越短, 位能就越大外, 剛度k的數值越大, 同樣會使所儲的位能越大。

我們看代表肌肉的剛度k(肌肉),理論上越柔軟的肌肉, 關節越能轉, 人體活動能力就越強。 但過份柔軟的肌肉會降低拮抗肌被拉長下儲存位能的效率 (每mm 伸長所能儲蓄的位能)。 位能太低,就可能不足夠在實戰中產生效用。相反如果k(肌肉)太高,關節轉換不靈,我們身上又成不了槓桿。所以k(肌肉)不能太高,也不能太低,我們的身體不能太鬆也不能太緊。

A2) 位能的轉換

如前段”拮抗肌”所述,拮抗肌三頭肌由主動肌二頭肌主動收縮始動儲蓄位能,二頭肌帶動的小臂上提運動完成後,我們放鬆二頭肌,由三頭肌帶動使整條手臂返回初始的垂直位置,而今次二頭肌和三頭肌的角色互換,二頭肌在這伸展運動中擔任拮抗肌的角色,三頭肌則擔任主動肌的角色。但這個伸展運動不同於初始小臂上提運動的是,今次三頭肌並沒有主動收縮發力,而是釋放上一個運動被二頭肌儲蓄於三頭肌中的位能。

我們一路走架,並不是每個動作都像以上小臂上提,小臂下垂伸直般非常直接的往復動作,而是全身不同部位同時執行不同的旋轉動作,所以全身每時每刻都有多個不同的主動肌和拮抗肌組合,而且所有肌肉的角色都不停相互對調轉換,而我們初始的位能,也隨著肌肉角色轉換而在全身範圍所有肌肉中不停轉移。

A3) 如彈簧般的結構力

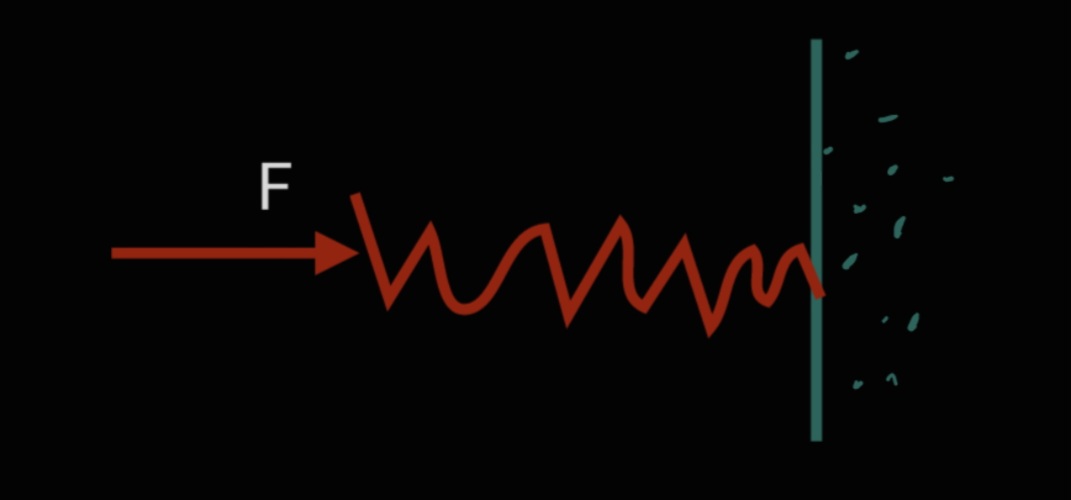

如果我們以宏觀形式整體觀察我們擺出的拳架, 我們拳架的結構受外力擠壓時同樣會如彈簧般受壓縮短,雖然壓縮變形程度比真正彈簧輕微 (可能微到肉眼看不見), 但拳架的結構仍然以一條彈簧受壓縮短,移除壓力就回彈原形的物理模式運作,所以我們可以模擬我們整個拳架的受力狀態為簡單的一條彈簧, 而kx 同樣適用於描述我們拳架宏觀整體的結構力, 包括這狀態所產生的所有內部應力和位能。

一般彈簧受力下的狀態:

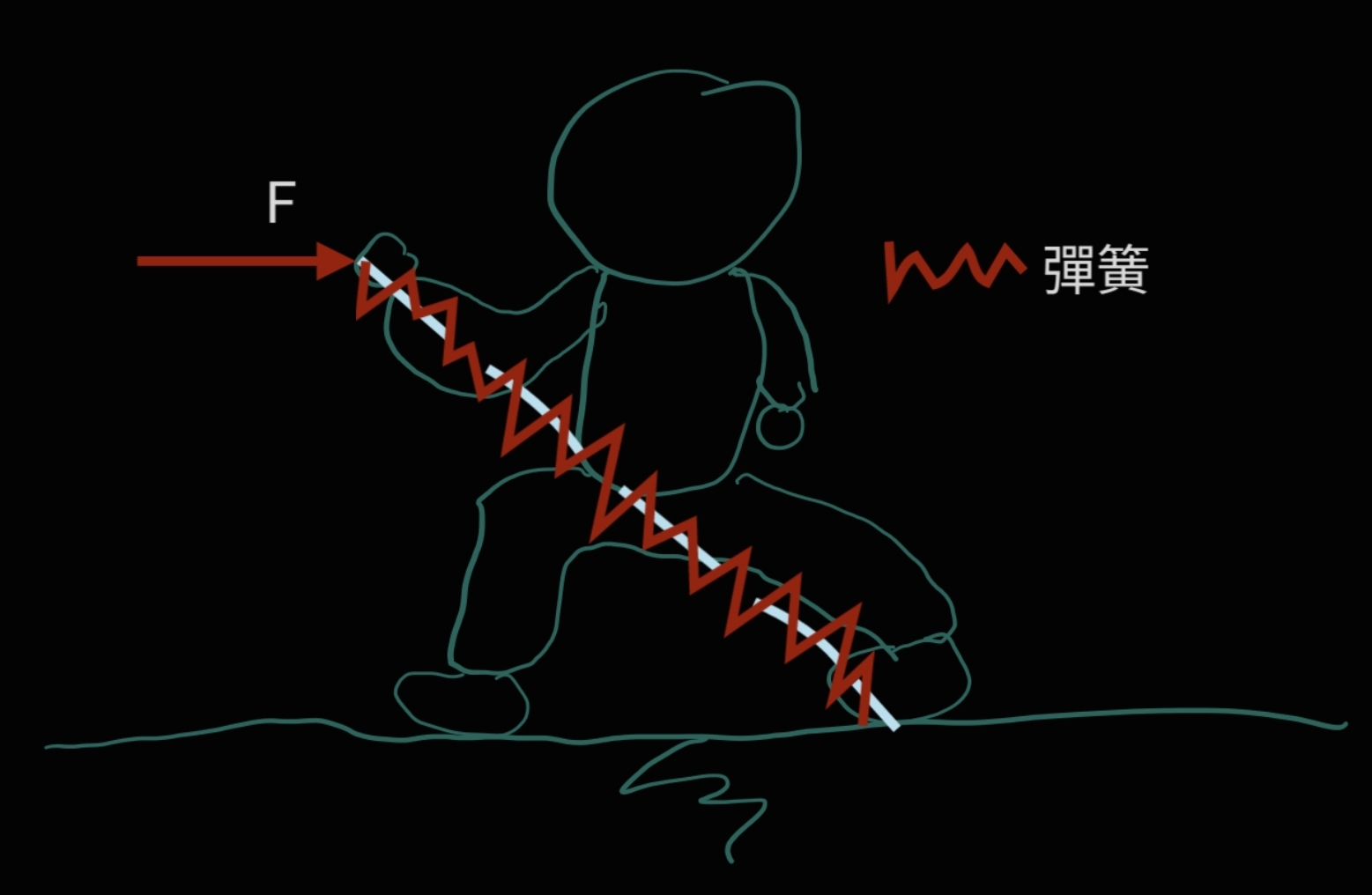

如果以我們擺出拳架維持結構之下前手受到橫力, 將我們的身體結構簡化為斜向彈簧作例:

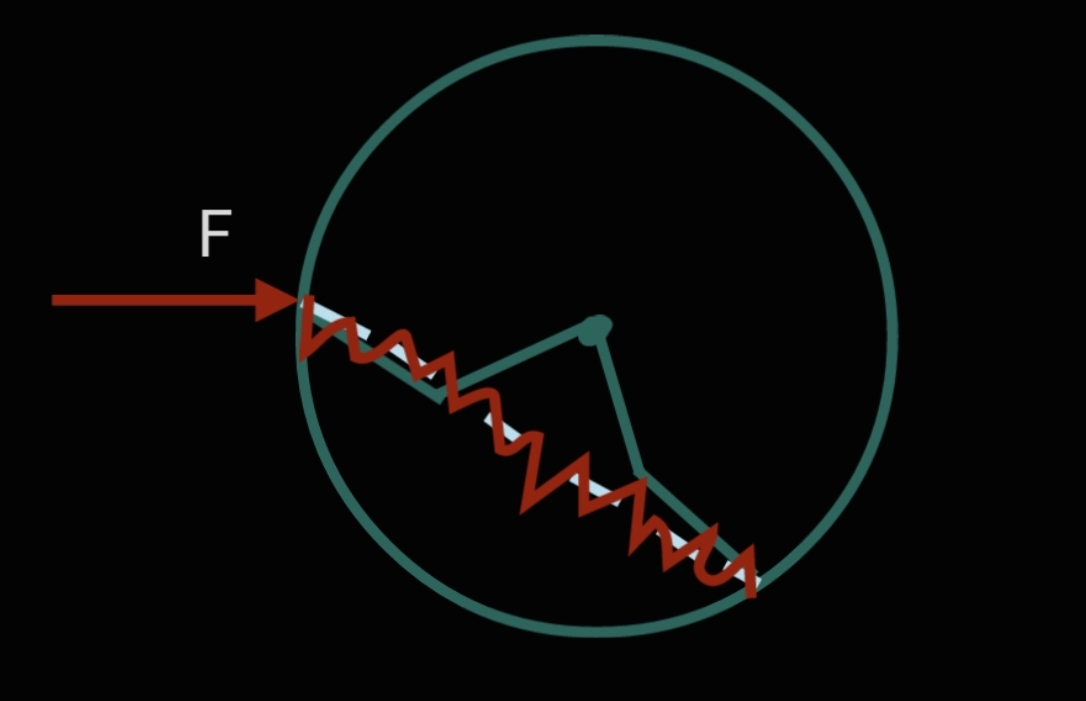

如果我們再進一步引用前文 “圓內三角”的圖來表示:

彈簧和弓弦的優點是不需要主動發力,因應所受的外力的大小被動縮短伸長而產生同一大小的內部應力,達到內外力的平衡。換句說話在我們人體,如果我們能讓我們的骨架以彈簧模式,肌肉或筋以弓弦的模式運作,我們就不需要主動發肌肉力來平衡外力,而是以自身彈簧勁來平衡外力。

A4) 林先生給筆者蓄彈簧勁

筆者一直在練習中尋找如何”不用力”但可以自動平衡對方來的力的辦法,老師和學生從來沒有語言上明確交流過,”不用力”練拳,如何可以對抗對方的來力,但林先生好像已經看穿筆者的練習意途。有一天,林先生讓筆者站好架子,他輕輕在我左右手向下一拉,然後一放,我垂直的自動繃跳起來,屢試不爽,雖然我一直不能自主的被林先生令我跳起來,但我覺得這個狀況很有趣。

陳老師給我上私課時曾對我說,”你不也是弓嗎?”,然後他手指頭微微一伸,我不自覺的向後跳了出去。

有些家派的太極拳,也很擅長利用對方的彈性,手一按一空,借其彈性將對方拔根。

經過以上經歷,筆者大膽詮釋洪公均生說的 “下塌襠勁”,選字”塌”,是帶有實用拳不盲目追求皮球 “彈性運動”的意思。

筆者的練習,開始從”塌”字入手。

B)第二部分 c dx/dt

c 是阻尼系數。 前文 “一條力學公式 – 1.導讀篇”簡略的提出了一個搞動蜜糖時蜜糖所產生的阻力的例子,聰明的讀者可能已經發現,宏觀來說,我們人類是在空氣這個媒界中活動,而空氣對我們產生的阻尼系數很低,所以 c dx/dt (或者更常見的寫法 cv)趨近零,所以在整條公式中,好像不需要有這個第二部分的角色。

但這個阻尼系數c, 從微觀角度對我們太極拳的練習也是有相當意義的。

B1) 緩慢而均速走架的一路

按物理的定義,阻尼其實是來自物質內在的磨擦力,再以蜜糖為例,湯匙若要在蜜糖中移動,我們必要向湯匙施加大於蜜糖內在的阻尼抗力 (或者說內在的磨擦力),才可使湯匙開始移動,而我們亦要維持相等於這磨擦力的施力 (即c dx/dt 或者 cv),才可以使湯匙維持在蜜糖中維持相同速度地移動。

而放諸於人體,我們做動作的阻尼則來自於:

- 拮抗肌的剛度

- 關節連接組織的柔韌度

我們需要持續克服這些阻尼,才可以維持均速執行一路的動作。

人們各自使用自己身體的習慣隨著年紀增長積累,加上身體的持續老化,使肌肉和關節連接組織變硬,關節的阻尼或者內在的磨擦力日漸提高。不同年紀,來自不同背景的拳友,開始學習太極拳時都會有不同的關節狀況,不同關節轉動困難的組合。

所以我們剛開始學習太極拳,好多時候都要用力去克服這些阻尼才能按要求完成拳式動作,因此好難一開始就做到 “不用力”打拳。開始的時候可以用力多做基本功的練習打開關節, 隨著關節越來越好, 一路的訓練也要慢慢減力, 透過減力來一步步達成肌肉的互相牽動,身體的肌肉剛度會隨之不斷調整,關節連接組織回復柔韌度,我們就可以“不用力”打拳了。

B2) 如滑輪系統的關節組合

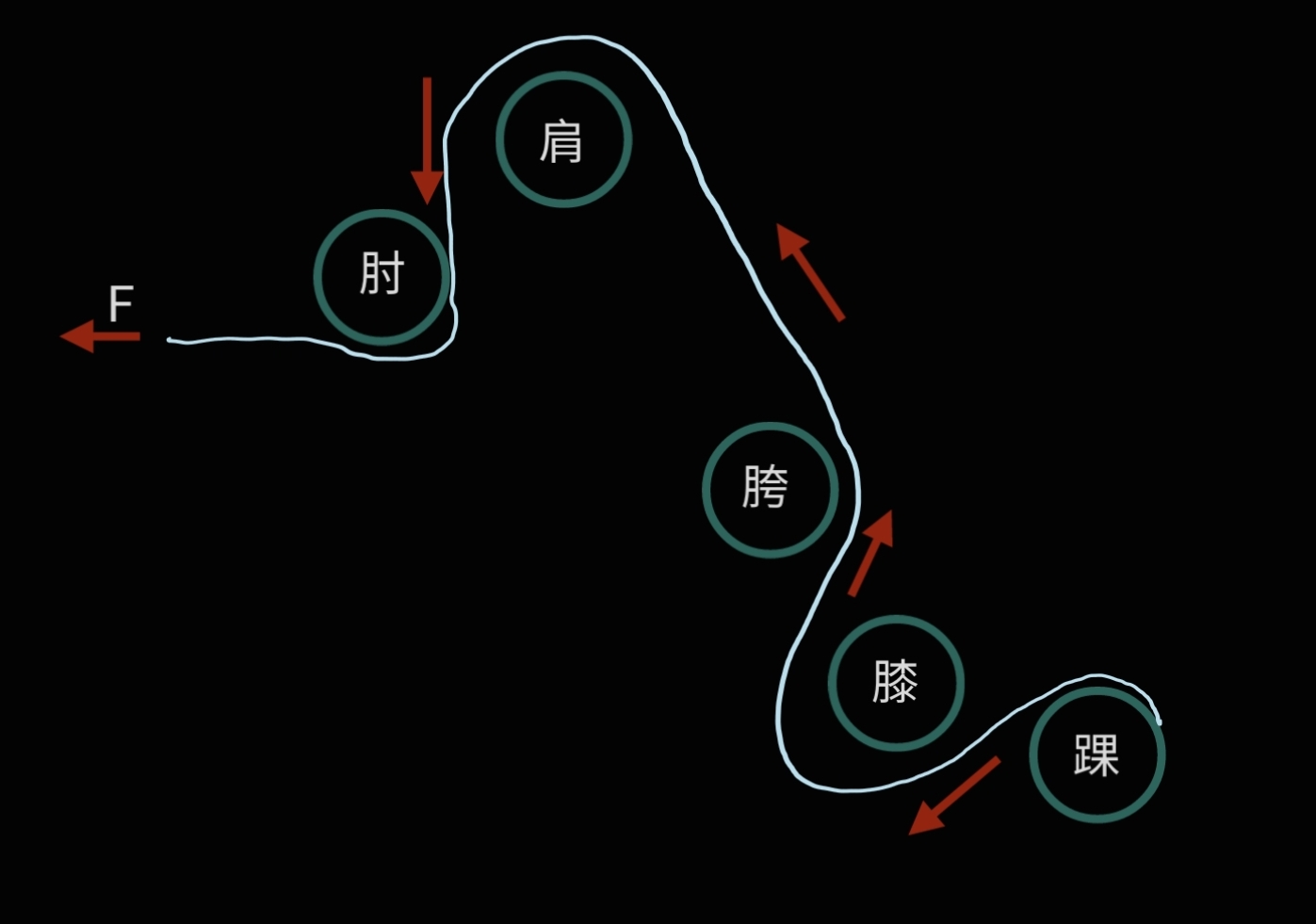

當全身關節中的阻尼持續下降至趨近0, 關節就會像理想滑輪,沒有消耗能量的順滑轉動,身體一部分肌肉被伸長,就會經過關節牽動到關節另一則的肌肉,如此不斷互相牽動,直至散佈全身。

相反,透過觀看上圖,如果我們中間任一個關節卡死了不能轉動,例如拮抗肌或關節連接組織過硬,我們一處肌肉的伸長情況就不能反映到全身。

怎樣量度自己的關節轉動能力?就是開肩和開胯。肩和胯一般是常人最不能轉的關節。當練習到肩和胯能順滑的轉,就意味著全身的關節的轉動能力已達到相當水平。

B3) 練拳中的浮感

前文 “勁無感覺”中提及筆者練拳不是在尋找勁感,而是在尋找 “浮感”。

再看全身滑輪圖,例如我們可以主動轉動踝關節,透過這個轉動遠程牽動全身肌肉,令中指向上浮起,產生中指尖上浮的”浮感”。這個運作呼應前文 “先天為體,後天為用” 和 “圓內三角” 文內提及到通臂,手腳相連,全身陰陽互為反映的理論。

B4) 永動機

陳老師說過一個概念,一旦一顆齒輪開始轉動,齒輪箱內所有齒輪都被轉動,這個轉動一經開始,就不知道哪個齒輪是主動。他又給過一個例子,一條長長的人鏈,鏈頭的人拉著後面的人向著鏈尾的人走,整條一人鏈會由直線變成圓形自旋,一旦鏈頭的人抓住鏈尾那個人,這個轉動的人鏈就不知道是誰帶著轉動。

我們全身的肌肉是一個圍繞全身骨骼的封閉的環,由踝關節牽動一邊的肌肉遠程牽動到中指一邊的肌肉,再經過中指尖翻到中指另一邊的肌肉,最後由身體另一邊的肌肉接回踝關節的另一邊。

透過上段 “A2) 位能的轉換” 所描述的運作,位能散佈全身,而且自給自足,推動不止竭的拳式運動。

如此行拳,一路就如滔滔不絕的長拳。

B5) 永動機的始動

若然我們能如此地不斷勁完成整套一路,我們就俱備鬼神莫測的應用能力,我們可以以對方施於我們的力蓄成位能始動我們的永動機,或者透過自身一沉產生位能始動永動機,對方無從掌握我們勁力的來源和起始時機,有如與一個體力永無止竭的人交手。

A&B) 彈性與阻尼

上面 “A4) 林先生給筆者蓄彈簧勁” 討論到皮球彈性運作有被反利用彈性而拔根的缺點。所以除了要學會儲蓄和轉換位能,我們還要透過基本功和一路的練習學會消弭自身的位能。怎麼做呢?就是好好運用我們身體內的阻尼。

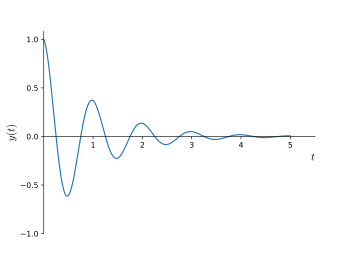

上圖是物理學裏面形容震盪慢慢停止的經典表示圖,可以直觀看見一個物件的震幅(上下移動的幅度)慢慢減少至零,當震幅為零的時候,物件就是變回靜止狀態。

一件物件在震盪的時候,它內部的阻尼的磨擦力會阻止這種震盪運動,消耗震盪的動能,以使其靜止。

我們練拳時所產生的位能,可以透過”發力”釋放,發力包含發動點和被作用點,因為中國陰陽的原理,又因為物理學中能量守恒的法則,我們身體內發出的能量,若不能傳到外面,就會由我們自己的身體承受。所以自己練拳的情況下,身體一點發動,就會反映在身體另一點的被作用點上。因為練習”形於手指”的關係,多數情況下,我們練習發力,身體任一處發動,都會形於手臂,手或者手指尖。一般情況下,被作用點釋放的熱能不足夠即時消耗發動點產生的能量,所以被作用點會震盪起來,經過幾個循環的震盪由身體內在的阻尼消耗發動點的能量。

所謂”挨著何處何處擊”

所以當對方向我施力,我就可以透過震盪將來力的位能在腳底下消弭。

總結一條力學公式 – 2.練習篇

這篇文章由開首一點點的物理現象運作,建立到為何要”不用力” 練拳及其好處,推論到最後令人難以置信鬼神莫測的 “應用現象”,讀者讀完後可能認為上文練到理想滑輪,肌肉永動機式運作等有一點點偏向理想化,但這是筆者對於傳統中國文化思想中 “物極必反” 如何在太極拳中體現的一種理解和詮釋,如何在不用力到極致之下產生力。

不用力練一路, 可以更清楚感受身體的互相反映牽動, 有效向不斷勁完成81式一路邁進

開肩和開胯是練習的標桿,只要開了肩和開了胯,不管用什麼方法描述這個身體的能力,這個身體的能力就是根本性不同了。

無論太極的高處是否如此神妙,我們都要踏踏實實的練習,下苦功,拳藝才會有進益。

更多帖子

- 一條力學公式 - 1.導讀篇 (强烈推荐)

- 一條力學公式 - 3.應用篇 (强烈推荐)

- 陈式太极拳实用拳法拳理与中医推拿理论的同源性 (强烈推荐)

:18963387833

:18963387833

写得太好了,由衷的赞叹,真是让人茅塞顿开,醍醐灌顶,酣畅淋漓,太棒了,用一种现代人能看得懂的方式阐述了太极拳的原理。

謝謝你。我想會有些拳友跟我一樣是不搞明白理論不能學不能練的類型,只要有拳友覺得有用,少一點困惑,多一點練拳的動力就好了。