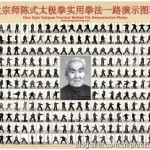

约翰•布朗:“旋转”-用实用拳法攀登太极高峰刊登在美国“功夫和太极”杂志2012年2月刊上。下面是图片预览。欲读全文,请径自购买。 约翰布朗先生有几十年的陈式太极拳经历,目前他从学于陈中华老师,专习陈式太极拳实用拳法。这篇文章是他2007年参加陈老师的大青山3个月全职培训班时的一些想法的结晶。www.kungfumagazine.com杂志。

背景

在太极拳和武术界混了几十年后,1992年我参加了一个推介陈式太极拳的讲座。这种太极对我来说是生疏的,我被它迷住了。从那时起,只要有离我在中西部(美国)的家1000英里内的陈式讲座我统统都参加。

在太极拳和武术界混了几十年后,1992年我参加了一个推介陈式太极拳的讲座。这种太极对我来说是生疏的,我被它迷住了。从那时起,只要有离我在中西部(美国)的家1000英里内的陈式讲座我统统都参加。

到2003年,我自我感觉很好,有上手的感受。但对推手等实际操作觉得还欠缺。正在这时,阿肯萨州来了个3周密集讲座,推出陈式太极拳实用拳法,主讲用法和很多推手练习。

参加这次讲座,使我对太极拳的认识整个翻了个360度。那时觉得实用拳法的套路“外行”,每个动作的劲路方向和适度、都要严格按照推手时的要求去做。

随着讲座的进展,我对套路的那些审美观开始改变。从老师和学生相处的关系上我发现了从所未见的东西。讲座老师,陈中华,一停不停地和所有学生推手,不仅仅是像正常情况下的“展示”。现实的,竞技的推法,学生们毫不留情地和他推。

有时一天里这样的情形持续很久,晚上也是一样。结果都是一样,学生给扔出去,或扔到地上,每次都不一样的方法,陈老师仔细地给我们讲解,将每个动作结合到套路里。有时他直接用同一个动作和下一个学生继续推,再下一个,从来不流一滴汗水,也不喘一口粗气。

有时一天里这样的情形持续很久,晚上也是一样。结果都是一样,学生给扔出去,或扔到地上,每次都不一样的方法,陈老师仔细地给我们讲解,将每个动作结合到套路里。有时他直接用同一个动作和下一个学生继续推,再下一个,从来不流一滴汗水,也不喘一口粗气。

这些足够激励我上山学艺(中国大青山)。2007年夏天,我参加了一期三个月的全职培训班。之后,我的兴趣继续,只要一有机会就去参加更多的讲座。

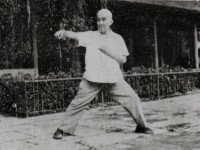

这么多年,我亲眼目睹了很多学生,10年、20年、40年功夫经验的学生,有些功夫水准很高,是很多比赛的冠军,很多体重180到300磅,这些人上去和这个中年、5尺三高135磅的老师(陈中华)交手。

这么多年,我亲眼目睹了很多学生,10年、20年、40年功夫经验的学生,有些功夫水准很高,是很多比赛的冠军,很多体重180到300磅,这些人上去和这个中年、5尺三高135磅的老师(陈中华)交手。

我数次地实地观察,从未见陈老师微微失重。7年多的时间后,我得到的观点可能是再简单不过了,但是直指到陈式太极拳实用拳法的实用性。使我油然对太极拳的 基本原则感到兴趣。我们能否识别出这门艺术的关键所在?我希望窥视久而相信的一些基本信条,一个小、弱、老和有其它弱点的人,是怎么用太极取胜的?太极拳 的底线质量是什么?知此,就能给我们学习和利用这门艺术在我们的生活中取胜。

为了这个目的,我专访了陈中华老师,为此,我对陈老师表示感谢。

太极技术:以小胜大

约翰•布朗: 太极拳的推广者推崇小、弱、老、非运动型的人击败大、强、年轻、快捷的敌方,你怎么描述教授学生这种方法的过程?你如何界定取得这种能力的原则和方法?

陈中华: 你提到了一个很好的点,小力打大力。太极拳里这个概念通常在太极经典里被称为“四两拨千斤”。的确,陈式太极拳实用拳法明确的认为这是太极拳的一个重要目标。

我们为何叫它“实用拳法”?这个词的选择不是偶然的,它体现了我们的主要重点是搁置在达到结合在一致和结构练习。实战操作是我们的重点之重点。方法是具体 的,目标是可实现的,因为实用拳法的系统里的部分是有普世价值的,是每个人都能做到的。我们认为叫它“实用拳法”是有道理的。

我们为何叫它“实用拳法”?这个词的选择不是偶然的,它体现了我们的主要重点是搁置在达到结合在一致和结构练习。实战操作是我们的重点之重点。方法是具体 的,目标是可实现的,因为实用拳法的系统里的部分是有普世价值的,是每个人都能做到的。我们认为叫它“实用拳法”是有道理的。

用“实用”这两个字,绝对没有贬低或批评别的拳法或理论的意思。也不是为了和其他门派使用的语言制造冲突。我们使用这个词是为了“区别”我们的拳种,不同于那些使用抽象词汇诸如“气”、“以意行气”、等等。我们使用简单明了的词汇是为了避免学生对老师讲课内容的误解。

“实用拳法”不以任何神秘理论和练法做为理论依据。所有的内容都要摸得着、看得见、做得到。目的是在学拳时能有同一的系统的语言。

“实用拳法”不以任何神秘理论和练法做为理论依据。所有的内容都要摸得着、看得见、做得到。目的是在学拳时能有同一的系统的语言。

约翰•布朗: 你是在说客观的规矩吗?

陈中华: 是的。“实用拳法”里有课程设置,不同的阶段的教程,每个阶段都有不同的内容、不同的方法和不同的测验办法以确保质量。

其中的一个目标就是到到以小胜大的阶段。达到这个目标,学生要按照“实用拳法”的设计中的内在“统一”和“普遍”步骤去学习、练习和使用动作。每个动作、每一个用法都要符合整体的核心原则。这个原则是普遍的,老师和学生都要遵循。

旋转:陈式太极拳实用拳法的中心原则

约翰•布朗: 你能更确切地定义一下那个中心的“相同”吗?

陈中华: 好的。实用拳法的很深很深的层次内是“旋转”。你也可是说实用拳法的第一原则是旋转。从这个概念的严格意义上讲,人体是万万不可能达到真正的旋转的。当然 了,人们总是会说他们会旋转的!可是显而易见,按照科学的要求的那种完美的按比例的几何定义上的结构性旋转,人体是做不到的。

陈中华: 好的。实用拳法的很深很深的层次内是“旋转”。你也可是说实用拳法的第一原则是旋转。从这个概念的严格意义上讲,人体是万万不可能达到真正的旋转的。当然 了,人们总是会说他们会旋转的!可是显而易见,按照科学的要求的那种完美的按比例的几何定义上的结构性旋转,人体是做不到的。

旋转是不移位的动。任何其它的定义,都要遵循这个不移位的原则。偏离了这个原则,那就一定会移位,那就不是真正的旋转。太极拳的语言就叫这个做“不动的 动”。按照科学的要求练太极拳就首先要做到身体内有一条定位不动的轴。身体任何部位动的时候,那个轴是不能平行移位的。再次说明,人身是不具备条件做这种 动作的。

约翰•布朗: 是的,可是这不就是我们通常理解的有关太极的要求吗?太极不就是圆形动作吗?

可是人体是不能旋转的

陈中华: 的确,都希望认为自己能转。可这是不可能的。对人体来说,旋转是很难的。人身不具备旋转的基本条件。生活中可见很多能旋转的东西。蔬菜打碎器能转,车轮能转,门轴能转。不必定义或在定义才去观察真正的旋转。人是不可能达到旋转的境界的。我们只能说越接近真正的旋转,功夫越高。简单地想像我们的动作是圆的,或者盲目地模仿圆形动作是不会给我们太极功能的。我们需要提醒人们人体不是轮子,不是门轴,也不是蔬菜打碎器。人体内没有电动机,相信人体能转那是天大的笑话。这种臆想不会真正的使你旋转。你要去找一个 专家,告诉他,“你看,我身上不能旋转,身上没有可以旋转的零部件,你能教我怎样才能使我的身体旋转起来吗?”然后,你要通过训练得到那个能使你旋转的方 法的内在技能。

陈中华: 的确,都希望认为自己能转。可这是不可能的。对人体来说,旋转是很难的。人身不具备旋转的基本条件。生活中可见很多能旋转的东西。蔬菜打碎器能转,车轮能转,门轴能转。不必定义或在定义才去观察真正的旋转。人是不可能达到旋转的境界的。我们只能说越接近真正的旋转,功夫越高。简单地想像我们的动作是圆的,或者盲目地模仿圆形动作是不会给我们太极功能的。我们需要提醒人们人体不是轮子,不是门轴,也不是蔬菜打碎器。人体内没有电动机,相信人体能转那是天大的笑话。这种臆想不会真正的使你旋转。你要去找一个 专家,告诉他,“你看,我身上不能旋转,身上没有可以旋转的零部件,你能教我怎样才能使我的身体旋转起来吗?”然后,你要通过训练得到那个能使你旋转的方 法的内在技能。

我们只能说我们企及旋转,不能说我们就能旋转。我们要正视这是一个可望不可及的理想。那个九牛一毛的能够向旋转走近一步的人的功夫必定是其它人的光年倍数。

约翰•布朗: 那么,那个能“够向旋转走近一步的人”有什么特别之处呢?

陈中华: 很简单。要想转,就要造一个不动的中心,其它部位绕这这个中心转。人类是做不到这一点的。就算加上训练,人类也做不到这点。

约翰•布朗: 那么,就是说尽管看上去脊椎竖直,身体其它部位都围绕着脊椎开合,脊椎本身没有倾斜、没有前倾、后仰,那也只是“接近”旋转不是真的旋转吗?

约翰•布朗: 那么,就是说尽管看上去脊椎竖直,身体其它部位都围绕着脊椎开合,脊椎本身没有倾斜、没有前倾、后仰,那也只是“接近”旋转不是真的旋转吗?

陈中华: 也许有人在外形上动作看上去是“圆形的”,甚至产生了“旋转”,那么,这些效果一定要进行考核、通过用法试验。如果在试手中(按太极规则,不是以输赢定论)能够通过测试,那么,的确这个人可以算是“身怀绝技”的太极技能。

一个用来达到旋转功能的方法

约翰•布朗: 是什么使这种动作高超呢?这种动作结果有什么优势呢?什么技能能产生这种优势?陈中华: 我们可以按照作用定义旋转,叫它“持续不断的杠杆”。杠杆是用在一个独立的动作上的。旋转是一个永远不停的杠杆。所以,如果想要产生旋转力,首先要在身上练出杠杆力来,如果身上能有不停的杠杆,那你就有最大的力量。我们所能做到的就只有设计一个方法给身体一个能制造出一个杠杆力的能力。陈式太极拳实用拳法就是要在身体上造出一个杠杆:旋转的一度。这个杠杆的产生需要 身体上有一个不动的部位,特别是不能有横向的位移。其它部位在保

约翰•布朗: 是什么使这种动作高超呢?这种动作结果有什么优势呢?什么技能能产生这种优势?陈中华: 我们可以按照作用定义旋转,叫它“持续不断的杠杆”。杠杆是用在一个独立的动作上的。旋转是一个永远不停的杠杆。所以,如果想要产生旋转力,首先要在身上练出杠杆力来,如果身上能有不停的杠杆,那你就有最大的力量。我们所能做到的就只有设计一个方法给身体一个能制造出一个杠杆力的能力。陈式太极拳实用拳法就是要在身体上造出一个杠杆:旋转的一度。这个杠杆的产生需要 身体上有一个不动的部位,特别是不能有横向的位移。其它部位在保 持原有身体部位关系的同时进行它们各自的动作。这样我们有效地按照身体的要求和能力重新界 定“旋转”,为不停的、持续杠杆。

持原有身体部位关系的同时进行它们各自的动作。这样我们有效地按照身体的要求和能力重新界 定“旋转”,为不停的、持续杠杆。

如果我们企图设计一个方法制造一个杠杆,那我们就必须用我们的身体部位去制造一个杠杆。这就是陈式太极拳实用拳法的起点。学生能做到这一点的时候,他才能开始明白“以小破大” 这个太极拳的要求。

如何就“旋转”而练功

约翰•布朗: 学生怎么将这个用在推手或实战上? 陈中华: 不是你可以用的技巧,是一个能够达到的技术层次。所以太极推手受人尊敬。功夫是训练的结果,不是那个动作或技巧。达到了那个层次,无论你干什么里面都含有那个功夫和能力。[约翰•布朗: 在这个时候我引用陈中华老师在中国一个太极拳大型会议上的有关“功”和练功的论述。

陈中华: 不是你可以用的技巧,是一个能够达到的技术层次。所以太极推手受人尊敬。功夫是训练的结果,不是那个动作或技巧。达到了那个层次,无论你干什么里面都含有那个功夫和能力。[约翰•布朗: 在这个时候我引用陈中华老师在中国一个太极拳大型会议上的有关“功”和练功的论述。

陈中华: 我们可以认为练功的过程是依赖于训练关节的正确使用方法的过程。人们在一生中从不停止使用关节,但是他们可以从来没有注意到武术或健身的关节的正确使用方 法。举例说,常人是不能任意活动鼻孔或面部的肌肉的。识别不同的体能,孤立独立的关节动作,肌肉组,独特的协调能力,这些都挑战都要克服才能达到太极拳的 高级水平。

常人按照他们自己的生物回馈练拳。这些只能提高肌肉、筋骨等通常力量。要想训练真正的太极技能,需要的是拉开关节、使其动、旋转。这样的动作不会给习练者任何回馈。要练出特别的太极功夫,习练以上的特别动作而又是至关重要的。

常人按照他们自己的生物回馈练拳。这些只能提高肌肉、筋骨等通常力量。要想训练真正的太极技能,需要的是拉开关节、使其动、旋转。这样的动作不会给习练者任何回馈。要练出特别的太极功夫,习练以上的特别动作而又是至关重要的。

我们必须结论:正确的训练方法的取得是一个正真的挑战。我们一定要坚持训练关节。如果能够掌握了关节的正确使用,我们就能轻松地作动作,就能动作协调,就能总是按照要求做到敏感,就能100%的传导力量达到所有的角度,而不致使来力击败我们。

关节的活动的质量就像汽车上的“万能转向轴”。关节将会能够在迎接来力时准确地在必要

的时候转至准确的角度来化掉来力。从“万能转向轴”的角度看,力量的传导和力的大小无关。相反,只和轴的两边的角度和距离之间的调整有关。

这就是我们处理和理解“功”的方法。我们认定这个目标的关键所在。长时间的训练一定要有最佳的训练方法。有效的训练关节的方法是得功的先决条件。

约翰•布朗: 在下面的章节里,陈老师详解了陈式太极拳实用拳法的特别的训练方法。他将陈式太极拳实用拳法的特有练功方法和以后的得功(转)联系起来。他用跟随他的师父 洪均生的经历现身说法,给了我们具体的例子和高级旋转技能的具体结果。他也将其和冯志强宗师的推手技能结合起来做了阐述。

为何练正反两圈?

齿轮箱效应

陈中华: 太极拳的动作不断地使身体做圈和圆形运动。这些圈不是简单地在不同方法缠绕。每个圈有其固定的尺寸、固定的连接顺序和动作规范。从整体上看这些圈,他们非 常复杂。不好理解,更难练习。如果我们将每个圈独立出来练,那就有了可能性。通过长期训练,可以有助于对太极拳螺旋动作的理解。练习这两个圈的目的就是给 整个身体培育这种技能。身体的每个关节都按照他们的规范做正圈或者反圈的话,全身就能有像一个“齿轮箱”一样的功能。所有齿轮箱里的齿轮都咬合的时候,没有一个齿轮能够在其它齿轮动的时候“不动”。当齿轮箱不再咬合,动任何一个齿轮,不会使任何其它齿轮“动”。 当你的身体练成上述齿轮箱的时候,你就能做到“一动而无有不动”。有了这个能力,随便作动作的时候身体作为一个整体就会不散架。

陈中华: 太极拳的动作不断地使身体做圈和圆形运动。这些圈不是简单地在不同方法缠绕。每个圈有其固定的尺寸、固定的连接顺序和动作规范。从整体上看这些圈,他们非 常复杂。不好理解,更难练习。如果我们将每个圈独立出来练,那就有了可能性。通过长期训练,可以有助于对太极拳螺旋动作的理解。练习这两个圈的目的就是给 整个身体培育这种技能。身体的每个关节都按照他们的规范做正圈或者反圈的话,全身就能有像一个“齿轮箱”一样的功能。所有齿轮箱里的齿轮都咬合的时候,没有一个齿轮能够在其它齿轮动的时候“不动”。当齿轮箱不再咬合,动任何一个齿轮,不会使任何其它齿轮“动”。 当你的身体练成上述齿轮箱的时候,你就能做到“一动而无有不动”。有了这个能力,随便作动作的时候身体作为一个整体就会不散架。 1994年夏天,我有机会和洪老师推手,我得到了一个能推进他的胸的机会,我乘机发力,突然觉得双手进了齿轮箱!被拧曲扔出。全身被弹出、落地之快,落地 之时臀部受伤。手部和手腕10几处受伤,三个月后才能开车。手部是被洪师胸膛碰的,臀部是落地自己伤的。那时洪老师年近88岁。腰以下瘫痪。只能站但不能 走路。

1994年夏天,我有机会和洪老师推手,我得到了一个能推进他的胸的机会,我乘机发力,突然觉得双手进了齿轮箱!被拧曲扔出。全身被弹出、落地之快,落地 之时臀部受伤。手部和手腕10几处受伤,三个月后才能开车。手部是被洪师胸膛碰的,臀部是落地自己伤的。那时洪老师年近88岁。腰以下瘫痪。只能站但不能 走路。

和我的另一位师父冯志强师学习推手的时候我体验到相同的效果。冯师不管这个叫“齿轮箱”。而名之曰“全身18球”。我觉得这是不同名谓的同一种功夫。

套路训练

陈式太极拳实用拳法的套路是由正反两圈构成的。我们进而可以说太极拳是这两个圈的动作组合和关系运用。正反两圈就是练拳的总指导。所有动作,要不是正圈,就是反圈(现实中他们不是完整的正反圈,所有动作都是正反圈的其中部分)。

陈式太极拳实用拳法的套路是由正反两圈构成的。我们进而可以说太极拳是这两个圈的动作组合和关系运用。正反两圈就是练拳的总指导。所有动作,要不是正圈,就是反圈(现实中他们不是完整的正反圈,所有动作都是正反圈的其中部分)。洪均生的三种劲的描述

[约翰•布朗: 在我们的讨论中我问陈老师练陈式太极拳实用拳法的各种基础练法,用以将来达到杠杆的技能。这是我们认知的高级功夫的关键所在。]约翰•布朗: 能不能讲一讲怎样才能练出持续杠杆? 陈中华: 我问过洪老师“太极劲”。洪师的答案不是那通常的太极高谈阔论。而是实际的练法和用法。

陈中华: 我问过洪老师“太极劲”。洪师的答案不是那通常的太极高谈阔论。而是实际的练法和用法。

他谈到三种劲,使用轮子作为例子,像自行车的轮子(为了更好的理解这些劲的质量,我们也可以想像其它的更大的轮子)。轮子有三种劲:

第一种力

假设一个旋转的轮子。你要是用手去摸旋转的轮胎面,你会被弹出、拉进、推出、碾倒等等。轮子飞转,你碰它的角度不同,它给你的劲就不同。你碰轮 胎下半部,它会碾你。你要碰后半部,它会将你推上去。你要能碰着中线,它会将你平发出去。所有这些都是同一种劲。这是轮胎外圈的抛力。这种力可以将你扔向 不同的方向。这是第一种力。

假设一个旋转的轮子。你要是用手去摸旋转的轮胎面,你会被弹出、拉进、推出、碾倒等等。轮子飞转,你碰它的角度不同,它给你的劲就不同。你碰轮 胎下半部,它会碾你。你要碰后半部,它会将你推上去。你要能碰着中线,它会将你平发出去。所有这些都是同一种劲。这是轮胎外圈的抛力。这种力可以将你扔向 不同的方向。这是第一种力。第二种力

第三种力

是当你将手放在自行车轮胎的辐条中间的时候的受力。基本上这种力能搅烂你,像食品打碎机。明白了洪老师的描述,你就会理解和技法相比之下太极拳的功夫的高超。当你能够旋转,你的身体就成了一个轮胎,对方碰到你,就像碰到了轮胎的外胎,或内胎圈,或辐条。

是当你将手放在自行车轮胎的辐条中间的时候的受力。基本上这种力能搅烂你,像食品打碎机。明白了洪老师的描述,你就会理解和技法相比之下太极拳的功夫的高超。当你能够旋转,你的身体就成了一个轮胎,对方碰到你,就像碰到了轮胎的外胎,或内胎圈,或辐条。 :18963387833

:18963387833

约翰布朗旋转:通过实用拳法达到不可能的境界

一、背景

寻找:

劲路

关系

探究:

太极拳基本原则

太极拳质量底线

二、太极技术:以小胜大

四两拨千斤

规矩

三、旋转:实用拳法的中心原则

不移位的“动”

1、可是人体不能旋转的

2、一个用来达到旋转功能的方法

持续不断的“杠杆”

3、如何就“旋转”而练功

练功、得功、推手

训练关节

掌握关节的正确使用

关节活动的质量

如汽车的万能转向轴

四、为何练正反两圈

1、齿轮箱效应

咬合

练成齿轮箱

18个球

2、套路训练

练拳的总指导

正反两圈

五、洪均生老师三个劲的描述

使用轮子为例子

1、第一种力

用手摸旋转的轮胎面,会被弹出、拉进、推出、碾倒等。轮子飞转,你的碰到角度、它给你的劲就不同。你碰轮胎的下半部,它会碾你。你要碰后半部,它会将你推出去。你要能碰着中线,它会将你平发出去。所有这些都是同一种劲,这是轮胎外圈的抛力,可以将你扔向不同的方向。

2、第二种力

碰到轮胎内圈的时候感受到的力。这是一种全新的力。根据你的位置,这种力能将你按不同方向拉进。

3、第三种力

是当你将手放在自行车轮胎的辐条中间的时候受力。基本上这种力能搅烂你,像食品打碎机。

明白了洪老师的这些描述,你就会理解和技法相比之下太极拳的功夫的高超。当你能够旋转,你的身体就成了一个轮胎,对方碰到你,就像碰到了轮胎的外胎,或内胎圈,或辐条。

好文, 谢谢老师的循循善诱,反复阅读,欲罢不能。

什么掤捋挤按这一个轮胎就清楚了,太极力来自身体的转。陈老师清晰的解构太极内在功法能够精准科学的传播实用拳法使喜欢太极的人有清晰的练拳路径是太极界的幸事,这才是真正的传承!

感兴趣的可以看看英文原文:

https://practicalmethod.com/2011/12/john-browns-article-on-rotation/

旋转,轮胎,齿轮箱,这几个关键词应该牢牢掌握,最好找个车轮胎,把它放倒,转动车蹬,当车轮高速旋转时,去观察它,感受它,模仿它,除此之外,还能怎么学呢?别无它法了吧!

文章中指出:实用拳法的第一原则是旋转,旋转是不移位的动。任何其它的定义,都要遵循这个不移位的原则。偏离了这个原则,那就一定会移位,那就不是真正的旋转。

如果想要产生旋转力,首先要在身上练出杠杆力来。陈式太极拳实用拳法就是要在身体上造出一个杠杆,这也是实用拳法的起点。

陈老师的话语中,又给我们加深了理解以及练功方法,每次拜读实用拳法经典之作,都有重新汲取营养,振作精神之感。

老师昨天讲,文化传承,其内容(或者核心精神)以人与人之间口述的方式真实性较大,而历史传记受制于诸多限制权衡利弊公之于后世多不一定为真,加之后人理解之误差,基本上很难不传偏。唯古时诸圣贤,传承之妙法,多为与之学生对话之形式,学生发问,师出口成章,机锋而答,师徒口口相传,学生记录师之讲课、问、答皆可一字不变,留文于后世,谓之经典。

过去的文字对话应该是最有效的方法让后来不同时空的人能够有一定机会缘分与老师心心相印,悟其传承之真!感恩老师!感恩师兄!今天看了老于的文章跟这篇文章,个人感觉(仅限我个人)记老师的笔记还是不要总结的好,没有完全理解老师的时候,总结了意思很容易变,甚至有时候完全一字不变地照本宣科的地跟比我更初学的人重复老师的话,都感觉不是那个味道,只能叫其翻看原本视频,听老师当时的课是怎么讲的,方能重现那个味道。睡前床上胡乱一写,写困了就停止,闭眼睡了。

又看了一遍,纠正上文的自己一下,总是忘了外国人是外国人,这个文章应该不是师兄用中文记录的,更像是翻译的,所以不是总结带来的偏差,应该是翻译少了点老师的味道,所以以后还是要努力精进英语,才能机会去领会老师的另一半英语授课的内容与魅力!

如同真理永远不会过时,今天拜读2007年的这篇文章,依然新鲜!陈老师讲得透彻,洪师有大智慧,能中生活中找到实用拳法的力量源泉,陈老师读懂了洪师的思想,完全继承了洪师衣钵,反哺如今学习实用拳法的每一个人,不遗余力!

实用拳法讲清楚了太极拳的本质核心,旋转是清晰的,有难度,有高度,有深度,不虚幻,是走钢丝的真功夫。

旋转是不动的动,有难度,有高度,有深度,是分了阴阳,有了不动的基础(轴),又有了旋转(不位移),2者互为其根,互为其用。

“ 要想转,就要造一个不动的中心,其它部位绕这这个中心转。人类是做不到这一点的。就算加上训练,人类也做不到这点。” 记住了这点,我们只能尽可能接近,所以自以为的不动和旋转都是假象,可以通过推手的方式检验谁更“不动”,谁更接近“转”。

我也是对实用拳法有了更深的认识,练套路就是练正反圈,拉开关节,使其动,旋转,要在身体上练出杠杆力。

从问答之中,可以感受到实用拳法的“秩序”:可以准确表述、能让学习者执行的秩序

读完,对实用拳法理解又进一步。看三遍了。